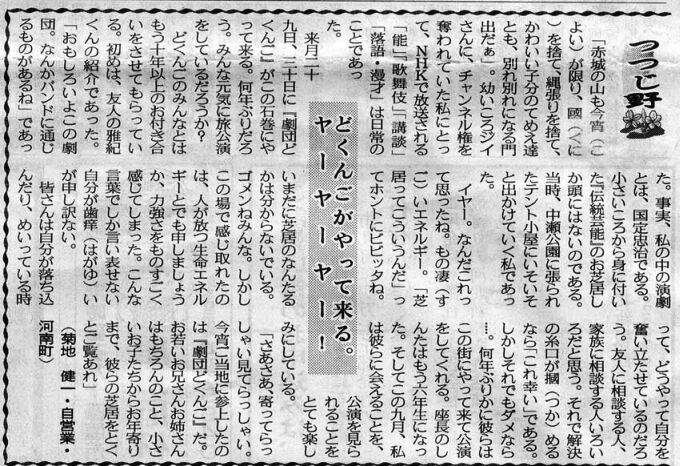

| 宮崎日日新聞に載った小野さんの事前記事 |

劇団「どくんご」公演に寄せて 劇団「どくんご」公演に寄せてテントに興奮渦巻く 演劇評論家 小野和道

全国巡演している埼玉のテント劇団「どくんご」が三年ぶりに宮崎市にやってくる。場所は東宮・花の森団地内。西に霧島、東に太平洋を見はるかす団地にテントを建てる。夏のイベントには絶好の場所だ。今回の出し物「踊ろうぜ」はチェーホフの「三人姉妹」が元本である。田舎に暮らす三人姉妹が、新しい時代の風を感じ、自己変革しようとするテーマと「わたしたち」を重ねたという。 ただ、筋のはっきりした物語ではない。特異なメーキャップと衣装で、叫び、踊るステージは、喜劇的イメージの激流である。そんな芝居は、考えていては間に合わない。まず感じるしかないといえよう。 しかし、シーンは心に刻まれて記憶に残る。前回の「ノンノットポケット ゴーゴー」では、僕にはこんなシーンが印象に残る。いじめられて成人した若い女(暗悪健太)が「わたしのことスキ」と尋ねる。「何もかもキライ」と昔貴族だった老女(時折旬)が答える。その言い合いが果てなく続く。暗悪と時折の二人の男優の絶妙のやりとりが人間の孤独、世間の在りようをおかしく表現してみせた。今回もそれぞれにいろんなシーンが観客の記憶に刻まれるだろう。 どくんご劇を近代主義批判と取る批評もあり、うなずける。しかし、批評というよりもっと陽気だ。興奮が渦巻き、テントは巻き上げられ、夜景と舞台が解け合う。自由と解放感が広がる。 芝居をするためにテント設営一日、練習一日、撤収に一日かかる。テントに寝泊まりしての全国巡演。重労働と借金が残る。経済原則にも常識にも従わず、自己をかけて演劇を続ける。この独自性と情熱、憤りは今の日本に一番必要な資質ではないか。こんな人間が存在するというだけでも、元気が出る。 今回、綾町のグローバルヴィレッジでは、テントでない野外劇場公演も試みる。併せて観覧してもらいたい。 ・・・(後略 by 劇団どくんご)・・・ |